La persistance du mythe sous forme visuelle

Le mythe n'a jamais été confiné à la page. Même les plus anciens récits, avant même d'être écrits, étaient accompagnés d'images gravées dans la pierre, peintes sur des poteries ou tissées sur des textiles. Quand mots et images se rencontrent, le mythe prend vie. La tradition de l'illustration mythologique traverse les siècles, s'adaptant à chaque nouveau support, des manuscrits sacrés du Moyen Âge au graphisme audacieux des affiches contemporaines. Ce qui perdure, ce n'est pas le style, mais la charge symbolique : dieux, esprits et archétypes qui incarnent l'imaginaire collectif.

Les manuscrits et l'imaginaire médiéval

Dans les manuscrits médiévaux, figures mythologiques et religieuses étaient entrelacées. Les enlumineurs peignaient des anges, des saints, des bêtes et des formes hybrides dans les marges des textes sacrés. Ces images n'étaient pas simplement décoratives ; elles servaient de commentaires symboliques, de gloses visuelles qui approfondissaient le sens des mots qu'elles accompagnaient.

Les dragons symbolisaient le chaos, les licornes la pureté, et d'étranges créatures hybrides symbolisaient les mystères de la création. Les fonds dorés transformaient les illustrations en portails de transcendance, suggérant que les mythes n'étaient pas des récits du passé, mais des présences vivantes au sein du texte.

Humanisme de la Renaissance et mythes classiques

La Renaissance a ravivé la mythologie gréco-romaine, illustrant les Métamorphoses d'Ovide et les épopées homériques avec une vigueur renouvelée. L'illustration y était un outil d'humanisme, positionnant le mythe comme source de réflexion morale, d'idéal esthétique et d'exploration philosophique. Des peintres et graveurs tels que Botticelli et Dürer ont représenté Vénus, Apollon et d'autres divinités comme des allégories de la beauté, de la raison et du désir.

Ces illustrations ne se contentaient pas de raconter des mythes ; elles les réimaginaient pour une culture en quête d'équilibre entre dévotion chrétienne et héritage classique. Ce faisant, elles révélaient l'adaptabilité du mythe, sa capacité à modifier son sens selon les contextes.

Du romantisme au symbolisme

Au XIXe siècle, l'illustration mythologique se tourne vers l'intériorité. Les artistes romantiques et symbolistes insufflent aux mythes une profondeur émotionnelle et psychologique. Les illustrations de nymphes, de faunes ou d'héroïnes tragiques ne servent plus d'allégories morales, mais d'explorations du désir, de la mélancolie et de l'inconscient.

Les livres illustrés de cette époque fusionnaient souvent poésie et image, la figure mythologique devenant moins un dieu de l'Antiquité qu'un archétype du sentiment humain. L'illustration était alors un langage de l'humeur, un miroir de l'âme.

Les affiches modernes et le pouvoir graphique du mythe

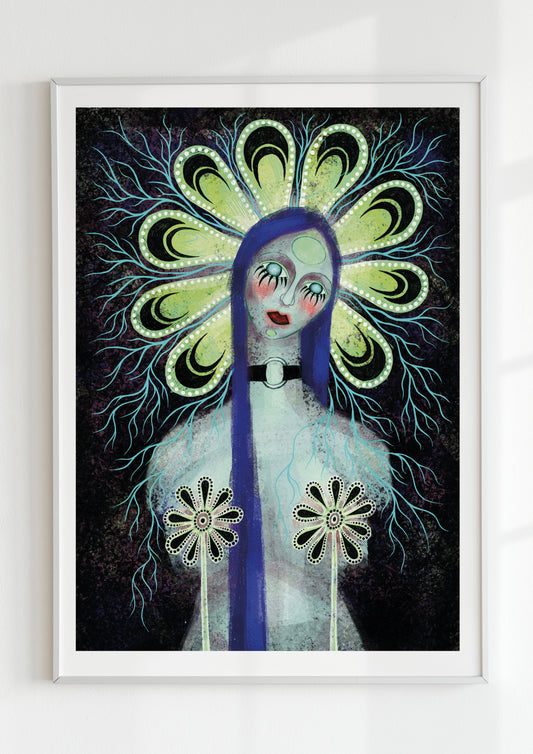

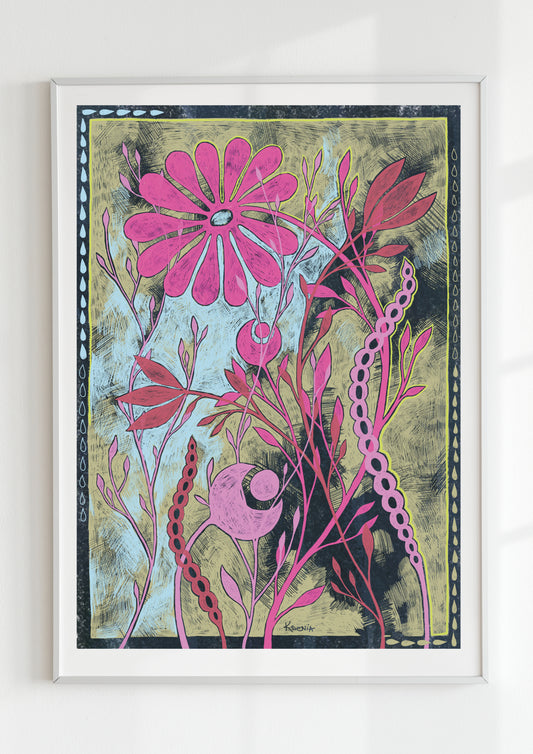

Aux XXe et XXIe siècles, le mythe a migré vers le langage audacieux des affiches, des fanzines et de l'illustration numérique. L'essor du surréalisme, de la fantasy et de l'art brut a transformé l'illustration mythologique en une forme de résistance, d'imagination et de jeu.

Les affiches mythologiques contemporaines réinventent Méduse en icône féministe, transforment les dieux nordiques en symboles de lutte écologique ou représentent les esprits slaves dans des palettes fluo qui allient folklore et futurisme. La planéité des affiches se prête aux archétypes : à la fois simples et percutantes, immédiatement reconnaissables et infiniment adaptables.

Des symboles qui refusent de disparaître

Pourquoi l'illustration mythologique perdure-t-elle à travers des époques et des supports aussi différents ? Peut-être parce que les mythes eux-mêmes persistent. Ils véhiculent des archétypes – l'amour, la mort, la transformation, la rébellion – qui restent d'actualité quel que soit le style. Qu'elle soit dorée sur vélin ou imprimée sur papier glacé, l'illustration mythologique nous relie à quelque chose de plus vaste : le sentiment que les histoires sont non seulement racontées, mais aussi vues, non seulement lues, mais incarnées.

L'au-delà visuel du mythe

Observer l'illustration mythologique aujourd'hui, c'est observer une continuité. Les enlumineurs médiévaux peignaient des dragons dans les marges ; les artistes contemporains les impriment sur des affiches pour les murs urbains. Les matériaux changent, mais le geste demeure : traduire l'ineffable en forme, donner une image à ce que les mots seuls ne peuvent exprimer.

Ainsi, l'illustration mythologique n'est pas une tradition statique, mais un dialogue évolutif. Elle nous montre que les mythes ne sont pas des reliques, mais des symboles vivants, sans cesse réimaginés en couleurs, en lignes et en formes. Des manuscrits aux affiches, ils nous rappellent qu'illustrer un mythe, ce n'est pas seulement raconter une histoire, mais la faire vivre.