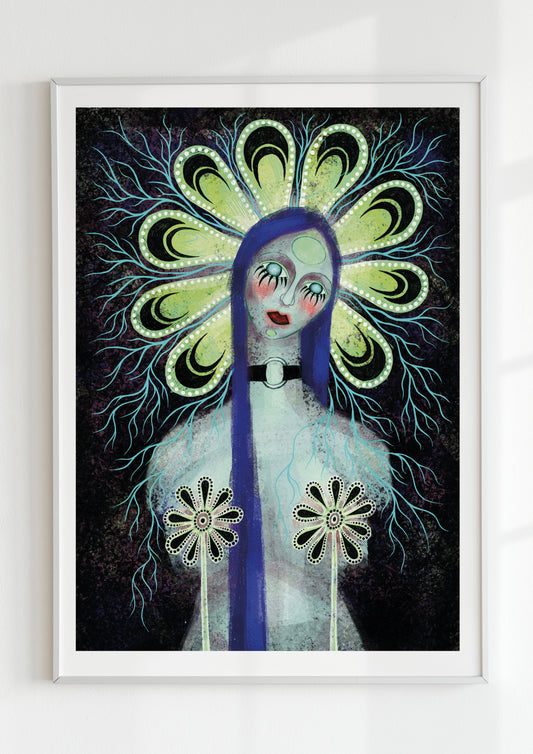

Avant l'alphabet, il y avait les mains. Avant la parole, il y avait le mouvement : l'inclinaison de la tête, la cambrure de la colonne vertébrale, l'extension du bras. Le geste était le premier langage, le vocabulaire silencieux de l'émotion , bien avant que les mots ne puissent le rattraper. Dans l'art, ce langage demeure intact. À travers des peintures symboliques et des œuvres murales surréalistes , le corps continue de communiquer ce que la parole ne peut contenir : le désir, le chagrin, la dévotion, la retenue.

Le corps comme instrument de sens

Chaque geste est une phrase sans mots. Une main levée peut bénir ou avertir. Un visage tourné peut inviter ou se retirer. Dans les peintures originales , ces instants – subtils, chargés, non exprimés – deviennent poésie visuelle.

Depuis des siècles, les artistes s'appuient sur le geste pour révéler la vérité psychologique : la tension d'un poignet, la courbure d'un doigt, l'effondrement d'une posture après une perte. Contrairement au langage verbal, le mouvement ne peut mentir. Il traduit l'émotion directement depuis le cœur du corps.

Dans l’art symbolique et brut , où le récit se dissout, le geste devient le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur.

Le silence comme expression

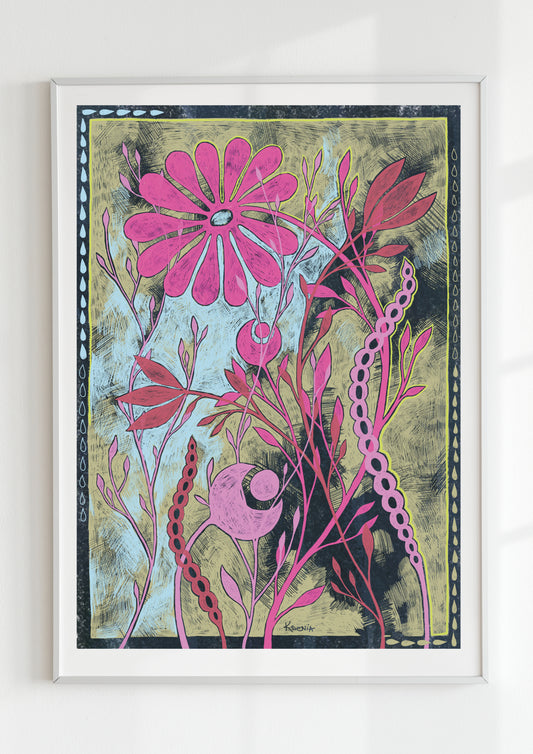

Peindre le geste, c'est capturer le silence en mouvement. Le corps se meut non seulement dans l'espace, mais aussi dans le sens. Un cou penché peut exprimer l'abandon ; une paume ouverte, le pardon. Dans les œuvres surréalistes ou symboliques figuratives , même les gestes abstraits – lignes fluides, traits tourbillonnants, membres flous – font écho à la pulsation émotionnelle du contact humain.

La puissance du geste réside dans ce qu'il laisse de côté. Là où les mots définissent, le mouvement suggère. Il vit dans l'ambiguïté, là même où l'art lui-même respire.

La poétique de l'expression corporelle

La poétique du geste réside dans le rythme et la retenue. Chaque coup de pinceau qui trace le mouvement est un fragment de chorégraphie, une danse figée dans l'immobilité. En peinture, cela devient à la fois métaphore et mémoire : l'arc persistant d'une émotion suspendue dans le pigment.

Dans des contextes gothiques ou oniriques, les gestes prennent une portée mythique : des mains tendues hors de l’obscurité, des corps se dissolvant en pétales ou en fumée. Ils deviennent des prières visuelles, des rituels de vulnérabilité.

Le geste dans l'art symbolique contemporain

Dans la peinture contemporaine, brute et surréaliste , le geste remplace souvent le visage absent. Il traduit l'atmosphère par l'abstraction, comme si l'artiste traduisait les battements de cœur en lignes. Ces mouvements, mi-réels, mi-imaginaires, invitent le spectateur à ressentir avant de comprendre.

De telles œuvres nous rappellent que l’émotion est physique, que la pensée traverse la chair avant de devenir une idée.

Pourquoi le geste parle encore

La force durable du geste comme langage silencieux réside dans son universalité. Il transcende les cultures, les époques et les langues. Un geste peint dans l'ombre peut parler aussi clairement qu'un mot crié à haute voix.

À une époque saturée de langage, les gestes artistiques redonnent vie à l'intimité. Ils ralentissent la perception, nous invitant à voir non seulement l'image, mais aussi le pouls qui la sous-tend.

Vivre avec une œuvre d’art qui capture le geste, c’est vivre avec l’humanité elle-même : le mouvement distillé dans l’immobilité, l’émotion rendue visible sans explication.

En fin de compte, le geste n’est pas ce qui remplace les mots , c’est ce qui reste quand ils ne suffisent plus.