La tristezza ha sempre affascinato gli artisti. Rimane ai margini della bellezza, dando forma a ciò che non può essere detto. Attraverso i secoli, pittori, poeti e ora anche creatori digitali hanno cercato di catturarne la gravità silenziosa—il modo in cui il dolore si traduce in colore, gesto e atmosfera.

L’estetica della tristezza non parla di disperazione, ma di riconoscimento: il momento in cui l’emozione diventa visibile.

Nell’arte da parete e nelle stampe, questo sentimento continua a risuonare. Dai toni smorzati alle immagini simboliche, il linguaggio visivo della malinconia ci attira non perché amiamo soffrire, ma perché la tristezza rende la bellezza più umana.

Dal dolore sacro alla malinconia romantica

Nell’arte religiosa delle origini, la tristezza era sacralizzata. I pittori medievali rappresentavano il dolore non come debolezza, ma come devozione—la Madonna che piange non per tragedia, ma per amore che resiste. L’espressione del lutto diventava una preghiera visiva, capace di trasformare la sofferenza in grazia.

Nel Rinascimento e nel Barocco, l’emozione si fece più introspettiva. Il temperamento malinconico—un tempo segno di genio—venne associato alla profondità creativa. Artisti come Dürer o Caravaggio usarono l’ombra non solo per realismo, ma per risonanza psicologica.

La tristezza divenne un segno d’intelligenza: di chi vede troppo.

Il secolo romantico: il sentimento come forma

Nel XIX secolo, i romantici fecero della tristezza la loro musa. Il dolore non era più un peso, ma una prova di profondità, sensibilità e verità. Dalle figure solitarie di Caspar David Friedrich agli orizzonti dissolti di Turner, l’emozione divenne il soggetto stesso dell’arte.

Quella tradizione sopravvive ancora nelle stampe da parete contemporanee—nei paesaggi nebbiosi, nei volti sfocati, nelle forme astratte che evocano nostalgia più che chiarezza.

La malinconia, nell’arte, non è mai stata sconfitta. È la dignità del sentire.

L’era moderna e postmoderna: ironia e frammento

Nel XX secolo, la tristezza si è frammentata. Gli espressionisti la urlarono nel colore; i surrealisti la sognarono nella distorsione. Più tardi, la Pop Art la mascherò dietro l’ironia—sorrisi lucidi che nascondevano stanchezza esistenziale.

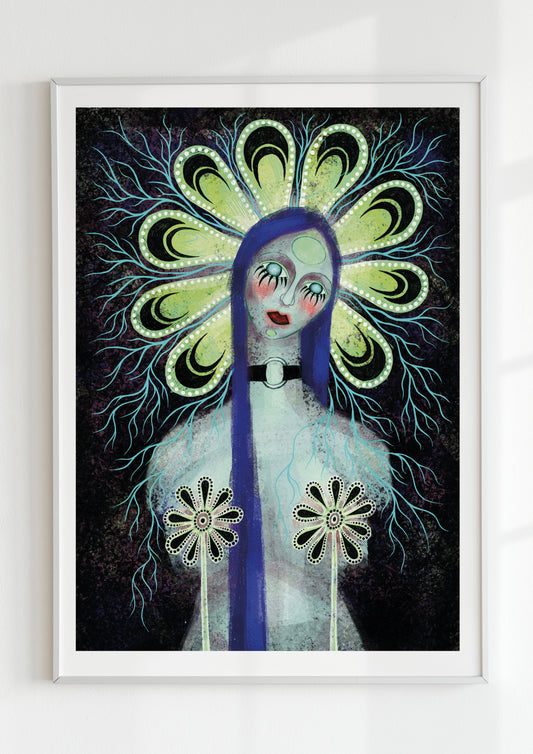

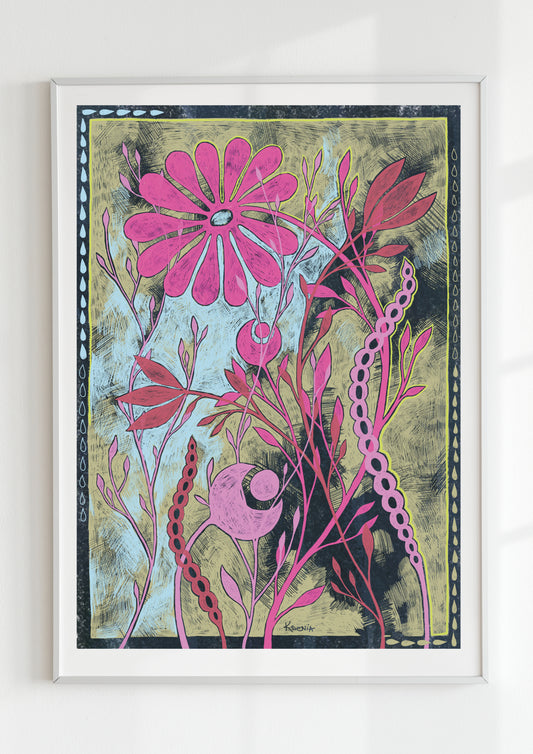

Nella nostra epoca, l’arte simbolica da parete ne raccoglie la complessità: occhi che versano lacrime cromate, fiori appassiti dipinti in colori iperreali, stanze immerse in blu elettrici e silenziosi. La tristezza diventa una forma di bellezza che accetta la frattura, non la perfezione.

L’estetica della tristezza è passata dal dolore divino alla riflessione umana.

Il colore come emozione

Ogni epoca ha dipinto la tristezza con la propria tonalità.

Il Rinascimento usava l’azzurro per il lutto e la serenità; i romantici prediligevano il grigio per addolcire il dolore; i modernisti ne frantumarono l’essenza—nero e cremisi, assenza e impulso.

Nell’arte contemporanea da parete, i toni attenuati e le sfumature dissolte continuano a evocare la malinconia. Lilla pallidi, blu polverosi e ombre morbide creano atmosfera più che dichiarazione. Queste opere non piangono; respirano.

Rendono la tristezza visibile, ma anche abitabile.

L’intimità della malinconia negli interni

Portare la tristezza in casa attraverso l’arte può sembrare un paradosso—eppure crea equilibrio. Una stampa malinconica non rattrista uno spazio; lo approfondisce. Trasforma le superfici in paesaggi emotivi.

Appendere un’opera così non è decorazione, ma risonanza. È dire: sono umano. Ho sentito. Sento ancora.

Negli interni minimalisti, queste immagini silenziose ancorano l’emozione. Negli spazi massimalisti, creano pause tra esplosioni di colore. In ogni contesto, sussurrano autenticità.

Perché la tristezza rimane bella

La tristezza sopravvive nell’arte perché nobilita il sentire. Ci rallenta, ci porta dentro, ci ricorda che i momenti silenziosi della vita valgono quanto le vittorie.

Vivere circondati da opere ispirate alla malinconia significa fare pace con l’imperfezione. È riconoscere che l’emozione non è difetto, ma profondità.

L’estetica della tristezza ci insegna che la bellezza e la perdita sono sorelle—e che per creare, bisogna prima sentire.